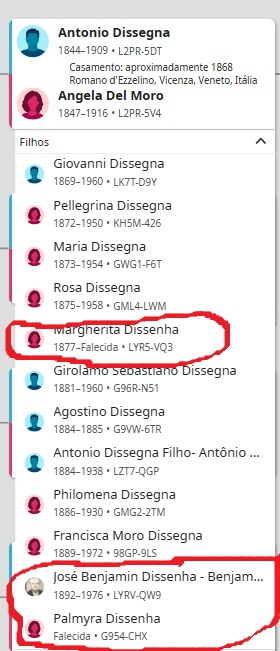

A história do Brasil Imperial ganhou novas luzes com a exumação dos restos mortais de Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, e de suas esposas, Dona Leopoldina e Dona Amélia. O estudo, realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) entre 2012 e 2013, trouxe descobertas surpreendentes sobre a vida, a saúde e até as lendas envolvendo a família imperial.

🏰 O Contexto Histórico

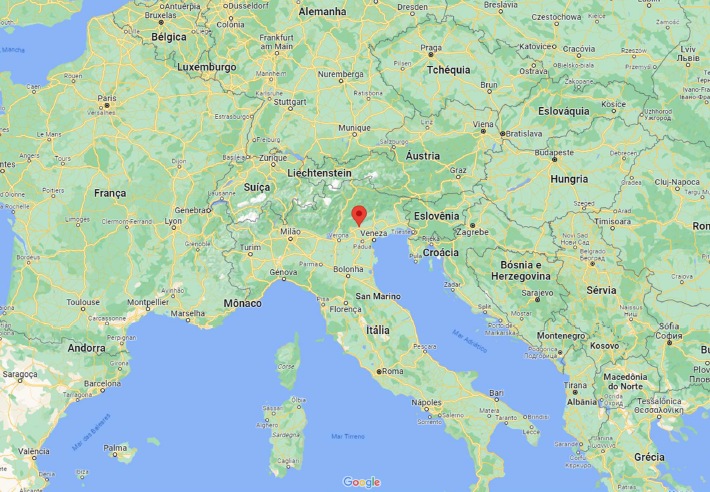

Dom Pedro I (1798–1834) proclamou a Independência do Brasil em 1822 e foi o primeiro imperador do país. Após abdicar do trono em 1831, retornou a Portugal, onde faleceu em 1834. Inicialmente, foi sepultado no Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa.

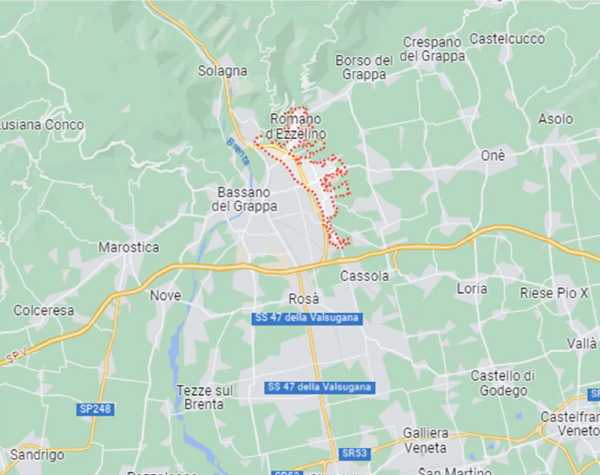

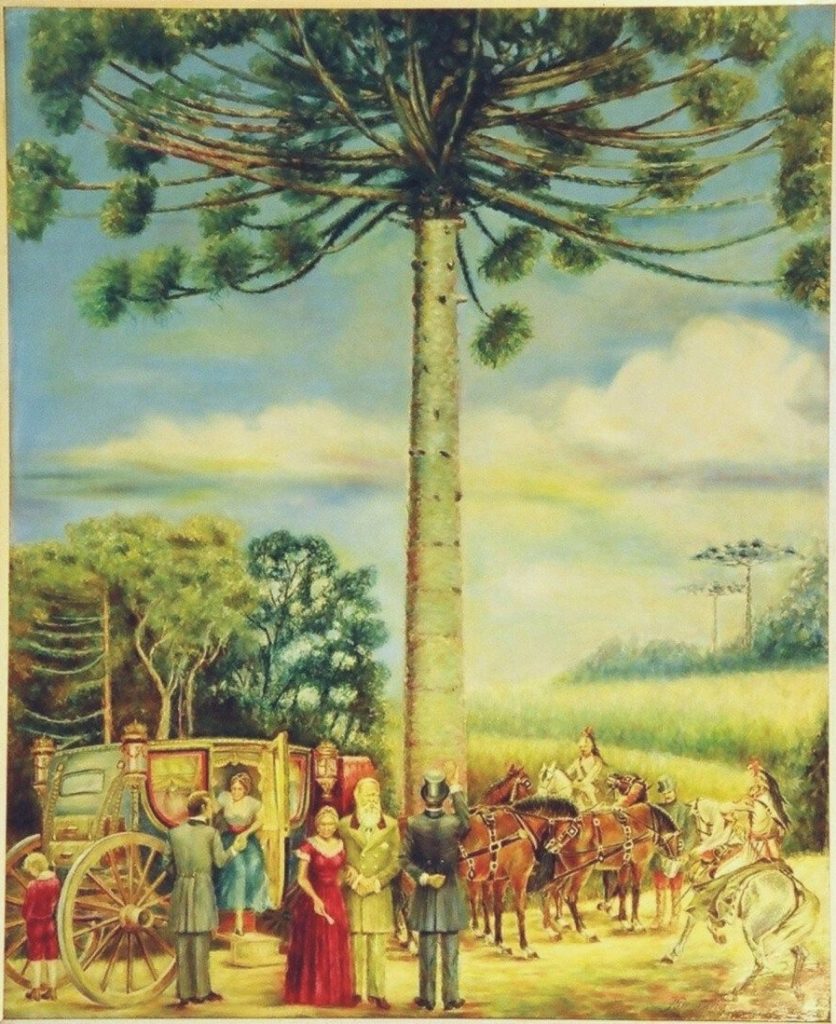

Em 1972, durante o sesquicentenário da Independência, seus restos mortais foram trasladados para o Brasil e depositados no Monumento à Independência, no bairro do Ipiranga, em São Paulo — local onde também repousam suas duas esposas, Dona Leopoldina de Habsburgo e Dona Amélia de Leuchtenberg.

🔬 A Exumação Científica (2012–2013)

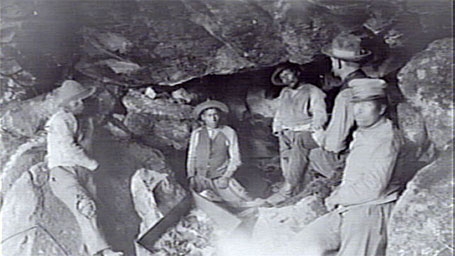

O projeto foi conduzido pela arqueóloga Valdirene do Carmo Ambiel, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP (MAE-USP). Com autorização da Prefeitura de São Paulo, da Igreja Católica e da Família Imperial Brasileira, os sarcófagos foram abertos em ambiente controlado dentro do Monumento à Independência.

Os objetivos da pesquisa incluíam:

-

Avaliar o estado de conservação dos corpos;

-

Realizar tomografias e exames de imagem;

-

Investigar métodos de embalsamamento;

-

E verificar a veracidade de relatos históricos sobre a morte de Dona Leopoldina.

⚙️ Principais Descobertas

👑 Dom Pedro I

-

O corpo estava surpreendentemente bem preservado.

-

Exames confirmaram problemas respiratórios e cardíacos, compatíveis com tuberculose, causa oficial de sua morte.

-

O esqueleto revelou estrutura robusta e marcas de antigas lesões, coerentes com o perfil físico ativo do imperador.

👸 Dona Leopoldina

-

O estudo revelou múltiplas fraturas antigas, mas nenhuma recente no fêmur, como dizia a lenda de que teria sido empurrada por Dom Pedro I.

-

Conclusão: ela morreu de complicações pós-parto, não por agressão física.

-

A pesquisa ajudou a corrigir uma injustiça histórica e a valorizar o papel de Leopoldina na formação do Brasil.

💐 Dona Amélia

-

Seu corpo apresentava melhor estado de conservação graças a técnicas de embalsamamento mais modernas.

-

Nenhuma patologia grave foi identificada, confirmando que ela teve boa saúde até o fim da vida.

🧠 Impacto Histórico e Científico

Essa foi a primeira exumação científica da história do Brasil voltada à realeza.

Os resultados permitiram:

-

Reconstruções faciais em 3D dos três membros da família imperial;

-

Estudos inéditos sobre práticas funerárias do século XIX;

-

E o desmentido de mitos populares, especialmente sobre Dona Leopoldina.

A iniciativa abriu caminho para novos projetos, como o planejado estudo dos restos mortais de Dom Pedro II e Teresa Cristina, que ainda aguarda autorização.

🏛️ O Descanso Eterno

Após as análises, os corpos foram cuidadosamente recompostos e lacrados novamente em seus sarcófagos, no Monumento à Independência, em São Paulo. Hoje, o local funciona como um santuário da memória nacional, atraindo visitantes, historiadores e curiosos sobre a vida dos imperadores do Brasil.

Como a primeira exumação de Dom Pedro I e suas mulheres muda a História

Os restos mortais de Dom Pedro I e de suas duas mulheres, Dona Leopoldina e Dona Amélia, foram exumados para estudo. Realizados em sigilo entre fevereiro e setembro de 2012 pela historiadora e arqueóloga Valdirene do Carmo Ambiel, os estudos revelam fatos até então desconhecidos da família imperial brasileira e compõem um retrato jamais visto dos personagens históricos, cujos corpos estão na cripta do Parque da Independência, na cidade de São Paulo, desde 1972.

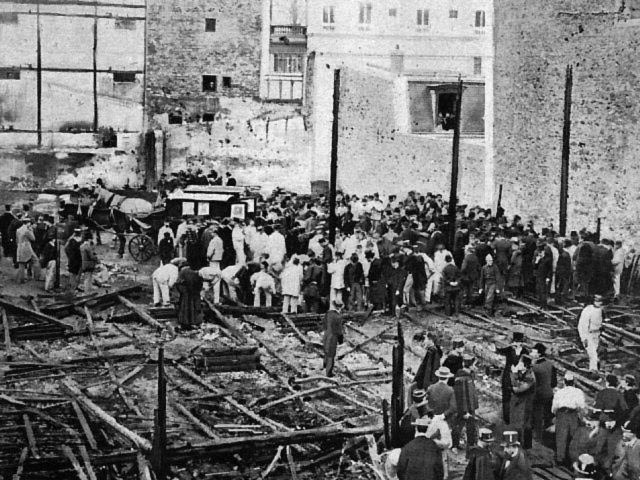

Após removerem os tampões de granito de 400 quilos que cobriam os caixões de Dom Pedro I e de Dona Leopoldina, e aberto o nicho de parede de Dona Amélia, os pesquisadores fizeram uma lista minuciosa do que havia dentro de cada urna. Encontraram medalhas e insígnias de ordens de Portugal, joias de surpreendente baixa qualidade e até cartões de visita deixados por gente que acompanhou os traslados até o Ipiranga.

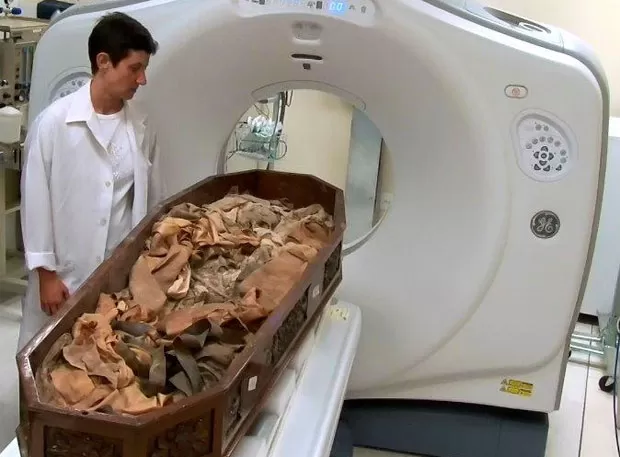

Ao longo de três madrugadas, os restos mortais da família imperial foram ainda transportados à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), para passarem por sessões de tomografias e ressonância magnética. Pela primeira vez, o maior complexo hospitalar do Brasil foi usado para pesquisar personagens históricos. Dom Pedro I, Dona Leopoldina e Dona Amélia foram transformados em ilustres pacientes, com fichas cadastrais, equipe médica e direito à bateria de exames.

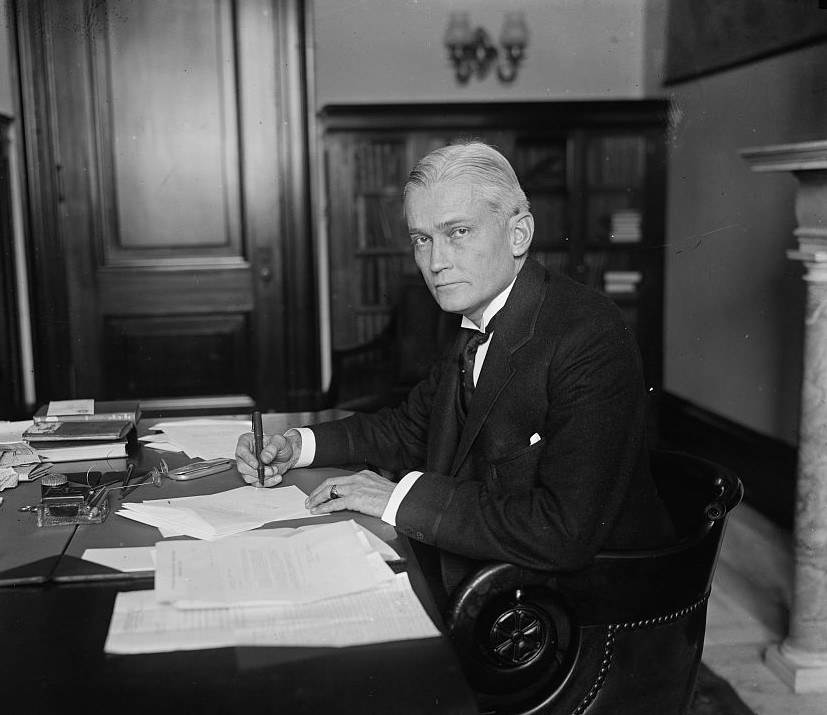

Os resultados de toda essa pesquisa foram divulgados durante a defesa do mestrado de Valdirene Ambiel, no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (USP).

Dom Pedro I

Foi descoberto que a roupa militar com que Dom Pedro I foi enterrado, uma túnica provavelmente marrom e calça branca, tinha 54 botões ao todo, a maioria de metal, com brasão da coroa portuguesa em alto relevo. Ele usava botas, que entraram quase completamente em decomposição por causa da umidade. Restaram apenas dois saltos de couro e duas esporas de metal. Havia também botões feitos de osso, usados na época principalmente em cuecas.

A partir dos exames realizados na USP, descobriu-se ainda que, ao longo de sua vida, Dom Pedro I fraturou quatro costelas, todas do lado esquerdo, fato que praticamente inutilizou um de seus pulmões e pode ter ajudado a piorar a tuberculose que o matou aos 36 anos de idade, em 1834. Os ferimentos constatados foram resultado de dois acidentes a cavalo (queda e quebra de carruagem), em 1823 e 1829, ambos no Rio de Janeiro.

Mas o que deixou os cientistas mais surpresos foi o fato de não haver nenhuma comenda de ordens brasileiras entre as insígnias com que o imperador foi enterrado. “Esperava pelo menos a Ordem da Rosa, criada pelo próprio Dom Pedro I aqui no Brasil, para homenagear Dona Amélia. Foi uma pequena decepção”, diz Valdirene. A única menção ao período que governou o país foi uma expressão gravada na tampa do caixão: “Primeiro Imperador do Brasil”.

Dona Leopoldina

A pesquisa arqueológica revelou que a imperatriz Leopoldina foi enterrada exatamente com a mesma roupa que vestiu na coroação do marido, Dom Pedro I, em 1822, até mesmo com a faixa de imperatriz do Brasil. A informação foi obtida ao comparar as tomografias realizadas no Hospital das Clínicas com um retrato da imperatriz de 1826. O exame mostrou ornamentos idênticos aos da pintura. “O tomógrafo fatiou a imagem para que só aparecesse o bordado com fios de ouro e prata. Comparando com o retrato, entendemos que era a ‘carteira de identidade’ de Leopoldina”, afirma o diretor do Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) Carlos Augusto Pasqualucci.

O estudo também desmente a versão histórica – já quase tratada como “lenda” – de que Leopoldina teria caído ou sido derrubada por Dom Pedro de uma escada no palácio da Quinta da Boa Vista, então residência da família real. Segundo a versão, propalada por alguns historiadores, ela teria fraturado o fêmur. Nas análises no Instituto de Radiologia da USP, porém, não foi constatada nenhuma fratura nos ossos da imperatriz.

Dona Amélia

No caso da segunda mulher de Dom Pedro I, Dona Amélia de Leuchtenberg, a descoberta mais surpreendente veio antes ainda de que fosse levada ao hospital: ao abrir o caixão, a arqueóloga descobriu que a imperatriz está mumificada, fato que até hoje era desconhecido em sua biografia. O corpo da imperatriz, embora enegrecido, está preservado, inclusive cabelos, unhas e cílios. Entre as mãos de pele intacta, ela segura um crucifixo de madeira e metal.

Em meio ao material histórico, houve espaço para curiosidades mais recentes: dentro do caixão do imperador foram colocados 24 cartões de visita, de militares, dentistas, diplomatas, brasileiros e portugueses. “Foram colocados no traslado dos restos do imperador ao Brasil, em 1972. É gente que gostaria de ser ‘lembrada’, mas não vamos divulgar os nomes”, diz a pesquisadora.

FONTE: https://www.tudoemdia.com